끝, 책

편앓 출판

시작과 끝에 관련한 출판인들의 인터뷰를 토대로 그 생각을 담은 책이다.

사라진 출판사, 독립한 디자이너, 절판 위기의 작가, 출판 명가의 후손 등 책의 끝자락에서 여전히 책을 붙드는 사람들의 이야기를 담았다. 『끝, 책: 결국 사라지겠지만 결코 사그라지지 않는 찰나에 대하여는 폐업·창업·복간을 넘어, 책과 사람 사이의 관계가 만들어내는 흔적과 여운을 탐색한다.

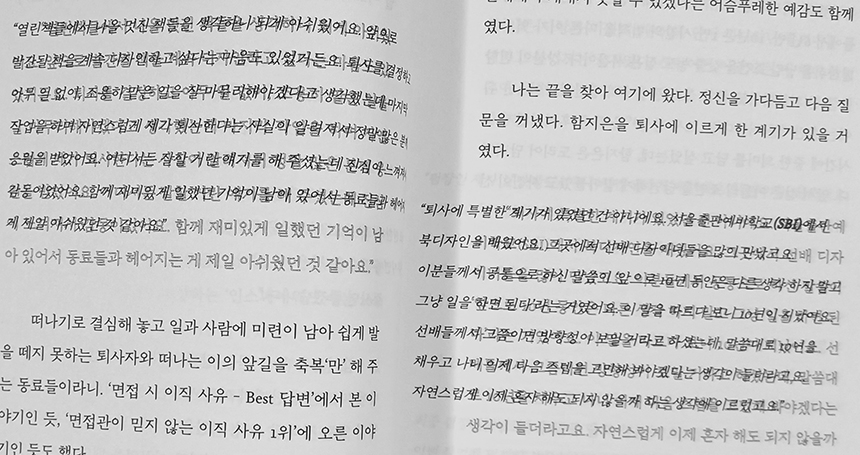

일문일답의 형식을 벗어나 인터뷰어의 시선과 감정이 전면에 등장하며, 때로는 흐릿하게 겹치거나 먹칠된 문장들이 관계의 불완전함을 시각적으로 드러낸다.

그러나 안타깝게도 좀처럼 읽을 수가 없었다.

읽을 수 있는 글자도 있었지만 구성에서 읽을 수 없는 글자도 있었기 때문이다.

읽다가 궁금해져서 왜 책이 이렇게 실수처럼 인쇄되었는지 찾아봤는데

내가 얼핏 봤던 기억으로는 의도가 있고 본래 의도대로 만들어진 책 같았다.

그러니까 이건 정상적인(?) 책이었던 것이다.

하지만 왜...?

맥빠지는 독자가 돼서 군소리하고 싶지는 않았는데

이것은 읽으라고 만든 책일까, 보라고 만든 책일까.

좀처럼 그 생각을 지울 수가 없었다.

어떤 것은 정말 너무했지 싶었다.

그럼에도 책에서 엿볼 수 있었던 다음과 같은 글은 좋았다.

"책을 만든다는 건 어떤 경험을 담는 일이기도 하다.

흰 바탕 위 까만 활자 안에 그냥 흩어져서는 안 되는 목소리들을 싣는 것이다.

관심 없어 하는 타인에게 어떤 문제를 들여다보게 하고 서로 연결 짓는 일."

"짓기 –대화하기의 영역은 펼친 면의 내부와 외부 사이에 걸쳐 있다.

펼친 면의 바깥에서 우리는 매일 허기를 달래기 위해 밥을 먹고, 꽉 막힌 일상의 빈틈을 뚫는 농담을 던지며, 살아 있기 위해 사랑을 한다.

그 모든 시간이 펼친 면으로 스미고, 삶을 잔뜩 머금은 펼친 면이 닫힌 세계를 기어코 열어젖힌다."

"책은 결국 기록이에요. 사라지지 않게 붙잡는 일.

그게 제일 중요하다고 생각해요."

그러니 한 자 한자 모두 집중해서 들여다볼 수 있게 종이 위에 잘 옮겨 담아줬으면 더 좋지 않았을까 싶다.

어떻게 보면 그 내용과 실험정신(?)을 봤을때

독자보다는 출판인들을 위한 책이었을 수도 있겠다는 생각도 들지만.

여하튼 누군가 열심히 만든 책에 이런 소리 하고 싶지 않지만,

책 자체가 독자를 고려한 편집은 아닌 듯하다.

그래서 열심히 잘 읽고 싶었는데 읽다가 맥빠지는 기분이 들어서 좀처럼 집중해서 읽지는 못했던 책으로 남았다.

그러므로 책을 좋아하는 독자가 읽는다고 하면

굳이 권하지는 않을 것 같은 출판에 관한 책이었다.

'책' 카테고리의 다른 글

| 걷는다 (0) | 2026.01.01 |

|---|---|

| 원씽 (0) | 2025.12.24 |

| 뇌의 하루 (0) | 2025.12.06 |

| JOBS - NOVELIST (잡스4: 소설가) (0) | 2025.11.21 |